L’expérience du travail dans l’ESS

L'expérience du travail dans l’ESS

Après une première partie portée sur l’émergence et les différents courants de l’économie sociale et solidaire (ESS), Émilie s’intéresse ce mois-ci à la question du travail dans ce secteur. Quelles sont les caractéristiques communes au fait d’y être salarié(e) ? Peut-on dire qu’il existe un rapport au travail spécifique au sein de l’ESS ?

Représentation de l’emploi dans l’ESS

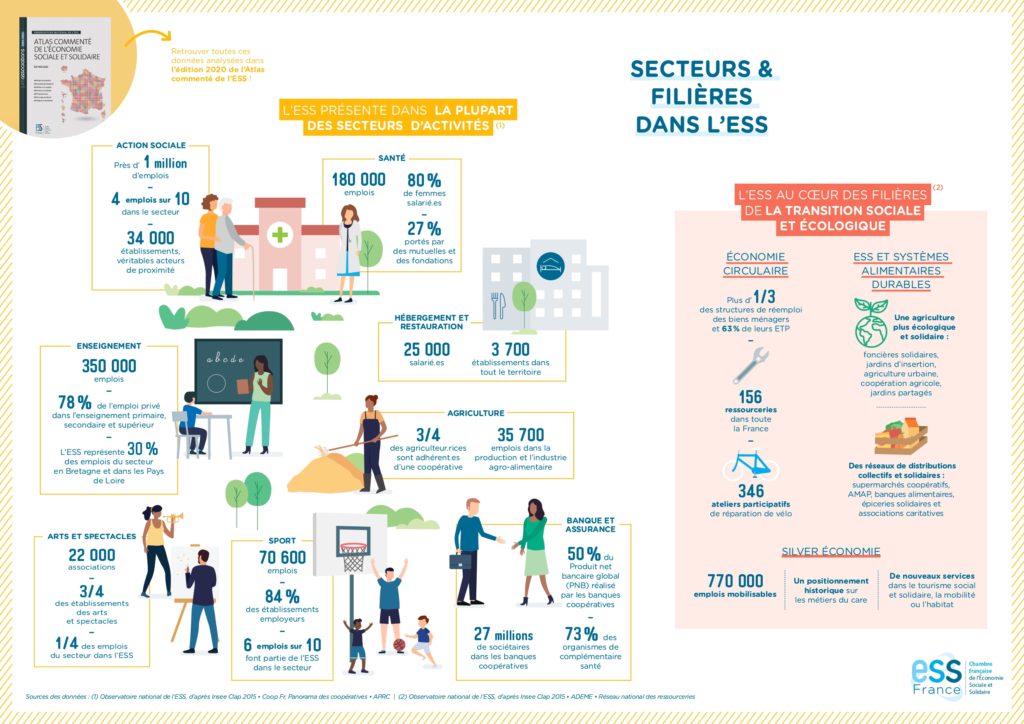

L’ESS représente 10 % de l’emploi en France, avec plus de 2 millions de salariés. L’employeur « type » de l’ESS est associatif et représente 80 % des établissements. Les 20 % restants sont des coopératives, des mutuelles, des fondations, mais aussi des entreprises sociales depuis la loi de 2014 que nous avions évoquée dans le numéro précédent.

Concernant les domaines d’activités de l’ESS, ils sont si divers que l’on pourrait dire que le secteur maille l’ensemble de l’économie française. Il s’agit par ailleurs d’un secteur assez féminisé (68 %), notamment par le poids de l’action sociale sur le nombre d’emplois et du travail de « care » historiquement attribué aux femmes.

Avec autant de secteurs différents, il est difficile d’identifier un métier typique de cette économie, à l’exception peut-être du travailleur social qui est une figure historique du salariat associatif. De plus, la plupart des métiers que l’on trouve dans l’ESS ont leur pendant lucratif (on peut être comptable dans une entreprise privée comme dans une coopérative, par exemple).

La question se pose alors en termes de « sacrifice » sur la question du salaire. Doit-on gagner moins bien sa vie pour un travail en accord avec ses valeurs ? La réponse n’est pas si tranchée. Globalement, il y a bien une différence de salaire, avec un brut annuel moyen de 30 000€ dans l’ESS, pour une moyenne de 38 000€ dans le privé, et de 33 000€ dans le secteur public. Selon certains spécialistes du recrutement, la différence est plutôt faible en début de carrière mais se creuse plus tard sur des postes de management et de direction générale.

Et dans le cadre de notre recherche exploratoire qui portait uniquement sur les jeunes diplômé(e)s issu(e)s des grandes écoles, qui rejoignent l’ESS au cours de leurs premiers emplois, nous avions caractérisé une forme de « précarisation consentie » : une acceptation de conditions de travail dégradées qui correspondait au besoin de légitimité de ces profils en sortie d’études, qui considéraient avoir « tout à apprendre » ou presque.

Des enjeux spécifiques de qualité de vie au travail

En 2020, la mutuelle Chorum a publié pour la troisième fois son baromètre Qualité de Vie au Travail du secteur de l’ESS (pour une enquête réalisée en 2019 : l’effet « post Covid » sera intéressant à observer dans la prochaine édition qui paraîtra dans quelques années).

Parmi les enseignements à souligner :

- le sentiment d’être utile au public ou aux bénéficiaires est particulièrement fort (85 % pour les salarié(e)s et 95 % pour les dirigeant(e)s), conformément à l’idéalité portée par le secteur. Une utilité qui doit pour autant être « cultivée » pour faire face au risque classique d’éloignement de l’opérationnalité qui pèse sur toute organisation qui s’agrandit : sans voir de résultat concret à son action, le risque de perte de sens et du malaise au travail associé s’accroît.

- la sensation que la qualité de vie au travail se dégraderait au fil des ans persiste, enquête après enquête. Les raisons principales évoquées sont les changements d’organisation et la réduction des moyens humains et financiers.

- la problématique de la charge de travail, qui, même si elle reste stable, est toujours jugée excessive pour 50 % des salarié(e)s.

Peut-on alors conclure au manque d’une culture des Ressources Humaines (RH) propre à l’ESS ? Il est vrai que ce poste a historiquement rarement été financé et a souvent été tenu par des personnes ayant plusieurs « casquettes », à l’instar d’autres fonctions supports. Pourtant, on peut soutenir qu’une fonction RH ne se résume pas à un seul poste, mais davantage à une politique qui devrait être relayée par les acteurs managériaux dans les organisations, ce qui implique une forte implication de la direction sur ces sujets. Et c’est peut-être là qu’est le point sensible, en effet !

La problématique du surinvestissement

Dans notre recherche, nous avions noté une posture sacrificielle dans l’expérience du travail vécue. Une caractéristique psychosociale commune ressortait en effet des récits recueillis : celle de l’hyperactivité dans l’immersion professionnelle, et des transitions nécessaires dans le besoin de se soustraire au monde pour « prendre du recul ». Ayant une forme de vision énergétiste du travail, les jeunes diplômé(e)s rencontré(e)s, occupant souvent des postes de « chef(fe) de projet » c’est-à-dire avec peu de normes de métier ou de collectif, semblaient construire leur professionnalité par la maîtrise de leur surinvestissement. Dit autrement, c’est en apprenant à « mettre des limites » à leur engagement qu’ils/elles se sentaient devenir plus matures professionnellement. Un comportement récurrent posant problème vis-à-vis des risques d’usure associés, souvent accompagnés de frustrations en lien avec l’acceptation de conditions matérielles jugées en deçà du normal.

Selon Jacques Rhéaume, psychosociologue québécois, l’hyperactivité se construit justement comme une stratégie défensive de métier, « entre les exigences excessives du modèle néo productiviste, la volonté de puissance et la quête narcissique, un appauvrissement marqué, déstructurant, de la situation réelle de travail et une instrumentalisation croissante des rapports humains ».

Par ailleurs, dans l’analyse des récits recueillis, nous notions aussi une importance récurrente accordée à la finalité : l’individu épousait celle de l’organisation qu’il/elle rejoignait pour sa cause. Dans les échanges, cela se traduisait par le choix d’un vocabulaire lié à l’affect par le truchement du corps (« dans mes tripes je savais que j’étais là où je devais être », un « élan du cœur », etc.). C’est l’image d’un sujet collé à la finalité, devenant un instrument à son service : « au service de quoi mettre tous les outils », « l’envie d’être 100% en accord avec le projet », un « besoin de n’avoir rien à redire sur l’éthique ». Une proximité entre l’organisation et le Soi qui éclaire sans doute en partie cette tendance au surinvestissement dans le travail.

Cette tendance se retrouve d’ailleurs récemment dans des enquêtes journalistiques (Souffrance en milieu engagé – enquête sur des entreprises sociales, de Pascale-Dominique Russo, paru en 2020) et sociologiques (C’est pour la bonne cause – les désillusions du travail associatif, de Simon Cottin-Marx paru en 2021).

Le poids d’un imaginaire vertueux

Dans la mesure où l’économie sociale et solidaire est profondément hétérogène, l’imaginaire du secteur s’unifie autour de son discours sur l’alternative au secteur privé ou public. L’ESS représente en effet la promesse d’une alternative au modèle capitaliste financier. Cette alternative est valorisée dans le choix qu’elle représente de ne pas/plus contribuer au système dominant qui est l’objet de critiques croissantes sur au moins trois grands registres : l’écologie, le social, et le sens de l’existence. A ce titre, l’ESS serait en quelque sorte devenu le dépositaire du sens au travail ou de l’intérêt général (peut-être au détriment de la fonction publique, un comble !) avec un appel systématique au sens moral et aux qualités individuelles intrinsèques dans les discours institutionnels.

Dans le même temps, l’ESS fait face à des critiques croissantes sur l’expérience du travail et son vécu : organisation, conditions de travail, confrontation du discours au réel. Le sociologue Yves Lochard éclairait ce constat ainsi, en 2013 : « la posture collective du monde associatif a suscité en miroir une logique de controverse (…) Qu’il s’agisse de chanter les louanges ou d’instruire le procès du monde associatif, c’est dans les deux cas de postures homologues qu’il s’agit. La mise en cause du monde associatif est bien l’envers de la revendication de pureté dont elle tend à se prévaloir. Elle est en quelque sorte appelée par cet affichage, par cette autoreprésentation qui invite immanquablement à la vérification d’une telle attitude, à la riposte critique ».

Contrairement aux apparences, la logique est similaire : qu’il s’agisse de glorifier le secteur pour ses valeurs ou de dénoncer les malaises au travail comme étant des faits particulièrement injustes, il s’agit toujours de contribuer à (re)créer un imaginaire vertueux du secteur, et de se représenter comme un acteur contribuant à des idéaux de justice. Une idéalité qui est clairement motrice de l’action dans le travail.

Un choc des cultures professionnelles : l’attrait des jeunes diplômé(e)s pour l’ESS

Comme nous l’avons brièvement retracé dans le numéro précédent, l’ESS regroupe des courants et des cultures professionnelles très différentes qui changent au gré des vagues de recrutement. Prenons un exemple connu, celui de Greenpeace, qui emploie à la fois des militants « historiques » luttant contre le nucléaire et de plus jeunes salarié(e)s dont la priorité est davantage le réchauffement climatique.

On entend ainsi dire que les « militants soixante-huitards » côtoient désormais des « jeunes cadres dynamiques avec des valeurs ». Et cette relation entre générations, entre historiques et juniors, est bien orchestrée dans les institutions comme l’écrit le sociologue Clément Gérôme : « Les entrepreneurs sociaux « historiques » interviennent à l’ENA, HEC, Sciences Po ou l’ESSEC, et accueillent comme stagiaires dans leurs associations des étudiants de ces institutions. En retour, ces jeunes diplômés des grandes écoles, déçus par les dérives du capitalisme financier, trouvent dans ces associations – rebaptisées « entreprises sociales » – un discours et des pratiques qui restent en phase avec la culture de leur milieu social d’origine et/ou leur formation scolaire et professionnelle ».

Le sociologue Matthieu Hély, quant à lui, porte une hypothèse intéressante sur la question de l’attrait des jeunes diplômé(e)s du supérieur vers ce secteur. L’ESS représenterait une alternative à la baisse des postes de titulaires de la fonction publique, notamment pour les diplômé(e)s qui pourraient prétendre à la titularisation dans la fonction publique et fils/filles de parents eux-mêmes fonctionnaires, porteurs d’une culture du service public. Il s’appuie notamment sur le croisement historique de deux courbes en France en 2002, à savoir que les enfants de fonctionnaires n’ont jamais été aussi nombreux(ses), et que le nombre de postes titulaires dans la fonction publique diminue pour la première fois dans son histoire.

Pour conclure, l’idéalité nous semble éclairer beaucoup de phénomènes propres au travail dans l’ESS : un idéal qui remonte à l’histoire de l’économie sociale en France et à son mythe fondateur, à la fois moteur de l’action mais aussi porteur de risques associés dans le travail, par la tendance au sur-engagement qui n’épargne pas les plus jeunes, bien au contraire.

Sources :

- Résultats du « Baromètre de Qualité de Vie au Travail (QVT) ». Mutuelle Chorum, 2020.

- Darbus, Fanny, et Hély, Matthieu. « Travailler dans l’ESS : aspirations, représentations et dispositions. Une étude auprès des adhérents de l’association Ressources solidaires ». RECMA, (Vol. 317, n°3, pp. 66-68), 2010.

- Gérôme, Clément. « Les entrepreneurs sociaux à l’assaut du monde associatif », Mouvements (Vol. 81, n°1, pp. 51-59), 2015.

- Lochard, Yves. « L’association, un monde à part ? ». Hély, Matthieu & Simonet, Maud. Éditions Le travail associatif, Presses Universitaires de Paris Nanterre, 2013.

- Rhéaume, Jacques. « L’hyperactivité au travail : entre narcissisme et identité ». Aubert, Nicole. Éditions L’individu hypermoderne. Érès, 2006.